Майские планы страны

Сразу после инаугурации Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года», получивший в народе название «майский указ». Значительная часть его тезисов касается темы строительства жилья и инфраструктуры. Строители вниманию к рынку рады. Но говорят, что от деклараций до конкретных действий может быть пропасть.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин подписал 7 мая. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Практически все его пункты касаются темы строительства. Главный тезис заключается в том, что к 2024 году в стране планируют значительно сократить объем аварийного жилья и увеличить жилищную застройку не менее чем до 120 млн кв. м в год. Благодаря этому ежегодно до 5 млн семей смогут улучшить свои жилищные условия (то есть речь идет о 30 млн семей или около 100 млн человек при общей численности населения России 144 млн человек). Причем, значительная часть сделок будет заключаться с привлечением ипотеки, ставку по которой планируют опустить ниже 8% годовых (это тоже декларировано в «майском указе»).

Очень важно, что в новом «майском указе» сделан особый упор на создание комфортной среды. Если до этого говорилось о приоритетном развитии рынков жилья и ЖКХ, то сейчас это звучит уже как «жилье и комфортная среда».

Стройка – наше все

Акцент в «майском указе» сделан не только на строительстве жилья. Но темой стройки буквально пронизаны и другие пункты документа. Так, в разделе о демографии говорится о необходимости строительства детских садов и объектов для массового спорта и отдыха. В пункте о здравоохранении – о возведении амбулаторий, а также фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах, где проживают от 100 человек до 2 тыс. В разделе о культуре – о строительстве и реконструкции музеев, концертных залов, творческих школ, выставочных пространств, сельских клубов и ТЮЗов. В пункте по экологии декларированы модернизация систем водоснабжения, снижение выбросов в атмосферу не менее чем на 20% (что означает, как минимум, модернизацию систем вентиляции), а также строительство предприятий для переработки мусора. В разделе о промышленности говорится о необходимости реконструировать предприятия, а в пункте о развитии международных связей – о создании и модернизации пунктов пропуска через границу. Так что, по сути, только в разделе про науку не оказалось пунктов, напрямую касающихся стройки.

Важная роль в «майском указе» отведена и инфраструктурным проектам – качеству городской среды, развитию дорог, портов, транспортных узлов. Здесь национальные задачи не менее амбициозны, чем в жилищной сфере. Так, власти рассчитывают за 6 лет увеличить долю современных дорог регионального значения минимум до 50%, а дорог в крупных городах – до 85%. При этом доля перегруженных магистралей страны должна сократиться до 10%, а смертность в ДТП – снизиться в 3,5 раза (а в 2030 году вообще исчезнуть). Для этого, в частности, предлагают развивать механизмы «инфраструктурной ипотеки» и работу по контрактам жизненного цикла, внедрять новые технические требования и усиливать ответственность водителей.

Серьезный акцент в документе сделан и на развитии цифровых технологий в экономике. Внутренние затраты на эту сферу за 6 лет, по сравнению с 2017 годом, должны вырасти в три раза. Цифровое преобразование затронет прежде всего приоритетные отрасли экономики – то же строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру. Там будут внедрять технологии и платформенные решения – преимущественно отечественного образца. К слову, Петербург в этом смысле в передовиках – у нас уже внедрена единая система строительного комплекса (ЕССК), которая позволяет удаленно оформлять права на землю, согласовывать градостроительную документацию и пр. Другим городам и отраслям также придется активно внедрять инновации. Это разовьет несырьевой сектор экономики. Ожидается, что он достигнет 20% ВВП и станет конкурентоспособным.

Комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры Правительство РФ должно утвердить до 1 октября этого года. После этого будут составлены «дорожные карты» по каждому направлению и начнется работа.

Амбиции и реальность

Участники рынка приняли к сведению озвученную стратегию, но ликовать не спешат. Смущает то, что задача поставлена, мягко говоря, амбициозная. А решать ее руководство страны собирается, заменив привычную «долевку» на проектное финансирование, внедряя в отрасли новые технологии и снижая административную нагрузку на девелоперов.

«Эффективность этих мер сомнительна. О том, что отмена «долевки» может парализовать рынок, не говорит только ленивый. И проектное финансирование вряд ли сможет стать ее альтернативой, поскольку ни банки, ни строители к этому шагу не готовы. Новые технологии – тоже вроде бы дело хорошее и перспективное. Но о том, как они у нас внедряются, по рынку ходят анекдоты. Уровень этих новых технологий пока так низок, что порой эффективней и проще действовать топором и по старинке бегать по кабинетам. То же самое и с административной нагрузкой. Одной рукой наши власти снижают барьеры в отрасли, а другой переписывают законы, из-за чего число этих самых барьеров и их высота только увеличиваются», – говорит председатель совета директоров «АРИН» Андрей Тетыш.

«Строительство такого объема нового жилья на ровном месте невозможно. Придется мобилизовать застройщиков и повысить эффективность их работы. Это можно сделать через усиление конкуренции. Но вы же видите, как развивается ситуация: отрасль укрупняется (доля лидеров рынка за прошлый год выросла на 15%), а средний и малый бизнес массово банкротится. Кроме того, в стране пока нет эффективной государственной системы управления пространственным развитием и нет инструментов устойчивого финансирования данной национальной программы. А без больших денег эти большие планы так и останутся сомнительными декларациями. Для решения пресловутого квартирного вопроса стране нужны не косвенные стимулирующие меры, а вполне конкретные шаги на уровне законов и финансов», – добавляет коммерческий директор Docklands development Екатерина Запорожченко.

«Нельзя сказать, что такое увеличение ввода жилья невозможно в принципе. Вопрос скорее в том, что не во всех регионах есть реальные предпосылки для такого роста. Не везде есть спрос и наличие подготовленных земельных участков», – говорит руководитель службы компании «СПб Реновация» по работе с государственными органами Дмитрий Михалев.

С ним согласен гендиректор компании «Главстрой СПб» Александр Лелин: «Построить-то мы сможем. Вопрос в другом – кто будет все это покупать?». «За последние 5 лет объем ввода жилья в Петербургской агломерации вырос почти в два раза: с 3,5 млн кв. м в год до почти 7 млн кв. м. При этом потенциально (строить в Петербурге можно и больше) еще есть мощности. Был бы спрос. Но я тоже не понимаю, за счет чего власти смогут его обеспечить. Особенно сейчас, когда реальные доходы населения снижаются», – добавляет Андрей Вересов из АН «Метры».

«Вполне возможно, что в части строительства дорог эти планы могут быть реализованы. Но для коммерческих компаний положительных изменений я не жду. Могу предположить, что выиграют лишь аффилированные компании или с большой долей государственного участия. Скорее всего, в ближайшее время стоит ждать новых банкротств среди частных строительных компаний», – таков прогноз Елены Лашковой, генерального директора ГК «ГЕОИЗОЛ».

Помешал кризис

В целом пока не ясно, будет ли «майский указ» выполнен. К слову, в прошлом «майском указе», который был издан ровно шесть лет назад, 7 мая 2012 года, и так же четко расставлял приоритеты в развитии российской экономики, стройки было значительно меньше. И многие декларации удалось исполнить лишь отчасти. В частности, главный тезис «майского указа» 2012-го – создать в стране до 2020 года 20 млн технологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест – так и остался на бумаге.

Специалисты кивают на экономический кризис и западные санкции, введенные после присоединения Крыма. Мол, из-за них не удалось воплотить в жизнь все, что было задумано. На самом деле уже через год после того, как «майский указ» был опубликован, в Министерстве экономики подсчитали, что для выполнения поставленных задач экономика страны должна расти на 7% в год. Но даже до кризиса и санкций этот показатель был утопичным. Сам Владимир Путин вскоре признал, что «завысил планку». Но исполнять намеченное все равно пришлось, поскольку на кону был престиж лидера страны. И делали это в основном за счет региональных бюджетов. Они стали активно брать в долг, чтобы соответствовать заявленным показателям хотя бы по выплатам бюджетникам, что только усугубило ситуацию. Как будет в этот раз – непонятно.

Мнение

Владимир Пехтин, советник председателя правления холдинга «РусГидро»:

– Специфика гидроэнергетической отрасли состоит в том, что значительное количество мощных ГЭС было введено в строй в 1950–1960-х годах. Возникла необходимость модернизации и замены оборудования. Проблему нужно было решать радикально, и в 2012 году в «РусГидро» была утверждена масштабная Программа комплексной модернизации генерирующих объектов, предусматривающая замену к 2025 году всего оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Изменились подходы к модернизации – на первый план вышла безопасность. Первыми проектами, реализованными в идеологии комплексной модернизации, стали восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, реконструкция ГЭС Саратовской, Новосибирской, Жигулёвской, Камской и др. Развивается новое строительство; так, возведение ТЭЦ «Восточная» планируется завершить осенью 2018 года. О новых проектах: возводятся Сахалинская ГРЭС-2, Якутская ГРЭС-2, вторая очередь Благовещенской ТЭЦ и др.

Время не стоит на месте, модернизация требует применения современных материалов, установки инновационного оборудования, новых подходов к проектированию и строительству.

Любая модернизация, увеличивающая подачу электроэнергии, увеличивает и производительные силы в регионах и городах, а значит, способствует росту экономики. Это важнейшее направление развития, и абсолютно верно, что оно обозначено в «майском указе».

Александр Гримитлин, президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», вице-президент НОПРИЗ:

– Для исполнения Указа, на мой взгляд, необходимо, во-первых, создать работающую нормативно-правовую и нормативно-техническую базу. Во-вторых, провести инвентаризацию и квалификацию выбросов промышленных предприятий и на основе полученной информации выработать конкретные рекомендации. В-третьих, для реализации рекомендаций создать библиотеку типовых проектных решений в области устройства пыле-, газоочистительных сооружений с применением отечественного оборудования. К слову, уровень очистки при помощи продукции российских компаний очень высок.

Также необходимо четко прописать механизмы экономического стимулирования предприятий (в частности – упомянутые в тексте Указа возможности получения налоговых льгот при модернизации рабочих мест), а также применить инструменты льготного кредитования и государственного софинансирования вышеуказанных мероприятий.

Геннадий Талашкин, президент Союза строителей железных дорог:

– Часть задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в целях развития железнодорожной инфраструктуры, входит в Долгосрочную программу развития ОАО «РЖД» до 2025 года, которую утвердили на III Железнодорожном съезде в ноябре 2017 года. В программе указаны сроки реализации проектов и источники их финансирования. Многие уже реализуются.

Это комплексная реконструкция БАМа и Трансссиба, развитие железнодорожных подходов к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейна. В этом году начинается строительство ВСМ «Москва – Казань». Вложения в инфраструктуру, наряду с логистическими решениями, позволят значительно сократить сроки перевозок и увеличить их объем.

Параметры Долгосрочной программы РЖД будут синхронизированы с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который Правительство РФ утвердит до 1 октября этого года. Примечательно, что в соответствии с Указом Президента задачи инфраструктурного (в том числе железнодорожного) строительства возводятся в ранг национальных и стратегических целей развития страны, с принятием соответствующих документов на высоком уровне. Это гарантирует, что поставленные перед железнодорожниками задачи будут выполнены в срок.

Экология должна быть экономной

«Зеленые» технологии уже перестали быть заморской диковинкой и заняли свое место на российском рынке. Однако их распространение сталкивается с определенными сложностями, в числе которых, по мнению экспертов, как косность мышления, так и необходимость более эффективной поддержки со стороны власти.

Отстаем

По определению, которое дал в ходе круглого стола «Зеленые технологии как основа устойчивого развития Петербурга и Ленобласти» соруководитель Межрегионального центра экодевелопмента GreenEcoLab СПбПУ Владислав Бальский, «зеленые» технологии – это «инновационный подход к развитию экономики, основанный на снижении негативного воздействия на окружающую среду, повышении энергоэффективности, сокращении объема потребляемых ресурсов, уменьшении количества отходов и эффективном обращении с ними».

По его словам, Россия пока сильно отстает от других стран в этой сфере. Так, доля использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Швеции сейчас составляет 52,6%, в Финляндии – 38,7%, в Австрии – 33,1%, в Дании – 29,2%. Конечно, в этих странах государство возмещает структурам, использующим ВИЭ, часть затрат, поскольку энергия из возобновляемых источников дороже, чем из традиционных, однако показатель России (всего 1%) все равно остается крайне низким – и означает, что эти технологии не используется даже там, где они экономически эффективны.

В целом по Европе уровень переработки строительного мусора – около 30%; в наиболее развитых странах – 80-90%. В России – всего 10%. И это вновь показывает, что ресурс не используется не только из экологических соображений, но даже из соображений выгоды. В итоге, по сравнению с Россией, энергоемкость ВВП Индии ниже в 1,6 раза, Китая – в 1,8 раза, США – в 2 раза, Японии – в 6 раз.

…но и выгодно

«Дешевизна источников энергии и других ресурсов привела к тому, что в России вопросу энергоэффективности уделяют гораздо меньше внимания, чем в тех странах, где они дороги. Хуже всего то, что «зеленые» технологии у нас мало используются даже там, где это экономически привлекательно», – отмечает Владислав Бальский.

Широкое распространение «зеленых» технологий начнется тогда, когда придет осознание, что это не только экология и природоохрана, но существенный экономический эффект, подчеркивает эксперт. По его мнению, очень важно, чтобы это понимание появилось, в частности, у крупного бизнеса. Использование «зеленых» технологий в крупномасштабных, знаковых проектах позволит привлечь к теме энергоэффективности широкое внимание.

С этим согласен и вице-президент Российского союза строителей, исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций Олег Бритов. «Компании, продвигающие «зеленые» технологии, должны заинтересовать конкретных выгодополучателей. Тогда их востребованность вырастет в разы. Возможно, это девелоперы офисных центров, торговых комплексов, апарт-отелей, которые не только строят эти объекты, но намерены в перспективе и управлять ими. Ведь выгодность «зеленых» технологий проявляется именно на этапе эксплуатации», – отметил он.

Комплексный подход

По словам гендиректора «Бюро Техники» Веры Бурцевой, каждое энергоэффективное решение лучше рассматривать не по отдельности, а в комплексе и совместной работе с другими: «Именно такой комплекс способен существенно повлиять на уровень энергетической эффективности объекта недвижимости. Точные ее показатели можно определить, проводя энергомоделирование – процедуру, помогающую понять, какой уровень потребления ресурсов существует фактически и какой экономии можно достичь при проведении тех или иных мероприятий. Подсчет дополнительных инвестиций в проект и сроков окупаемости решений позволит собственнику сделать правильный вывод в отношении необходимости их интеграции».

При этом эксперт подчеркивает, что существует необходимость ввести «базовую комплектацию» для рынка недвижимости, которая по умолчанию должна содержать в себе ряд экономичных энергоэффективных решений, позитивно сказывающихся на функционировании объекта в целом. По ее оценке, к такой базе следует отнести: терморегулирующие головки на радиаторы отопления (снижение энергопотребленния на 3-10%, окупаемость в среднем 2,7 года); энергоэффективную и солнцезащитную пленки на окна (снижение на 3,6%, окупаемость – до года); энергоэффективные системы освещения (примерно 6% и 1,5 года); датчики уровня концентрации углекислого газа (15% и 1 год); погодозависимый график подачи теплоносителя в систему отопления.

По словам экспертов, комплексное использование энергоэффективных технологий позволяет обеспечить снижение затрат на энергоснабжение объекта на 25-30%. При этом они подчеркивают, что приведенные цифры – оценочные, для каждого объекта уровень экономии определяется индивидуально (для этого необходимо проведение энергомоделирования) – он может быть как ниже, так и заметно выше базовых цифр.

Господдержка и не только

Для успешного продвижения «зеленых» технологий необходимо активное взаимодействие власти и бизнеса, отмечает первый заместитель директора ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка.

По его мнению, поддержка властей необходима при продвижении «зеленых» технологий для широкого использования. «Может быть, имеет смысл заключить отраслевое соглашение, подобное тому, которое делается для регулирования основных тарифов. И перезаключать его ежегодно, чтобы каждый год было видно, что уже достигнуто и что еще предстоит сделать», – заявил Юрий Кабушка.

По словам чиновника, необходимо тесное взаимодействие органов власти, научных и образовательных центров, бизнеса и общественных организаций для создания новой системы управления, основанной на передовых технологиях и современной нормативно-правовой базе.

По словам Веры Бурцевой, эта сфера ждет от власти реально работающих законов: «Чтобы говорить об эффективном построении законодательной базы, для начала стоит все-таки определиться с пониманием ключевого термина «энергоэффективность», а также с методами оценки тех или иных показателей, системами подсчета, сравнения и т. д.».

По мнению г-жи Бурцевой, нужны и практические меры, делающие выгодным использование «зеленых» технологий. «Отрадно, что на законодательном уровне появилось движение в сфере предоставления налоговых преференций компаниям, внедряющим на своих объектах энергоэффективные мероприятия. Сейчас идет активное обсуждение этого предложения и отработка путей внедрения этой своевременной идеи в жизнь», – отмечает эксперт.

Мнение

Вера Бурцева, генеральный директор «Бюро Техники», руководитель рабочей группы по разработке системы GREEN ZOOM:

– Развитию темы энергоэффективности, бесспорно, способствуют законодательные инициативы и изменения. И если до 2016 года речь шла лишь о перспективном Указе Президента Владимира Путина № 889 от 2008 года о снижении энергоемкости экономики на 40% к 2020 году, то чуть позже появился ряд дополняющих и развивающих его документов. Важным шагом навстречу «зеленому» строительству стало Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года об утверждении «дорожной карты» по снижению энергоемкости зданий к 2025 году на 25% от базового значения 2015 года. В 2017 году на сайте Минстроя РФ был размещен проект методических рекомендаций по формированию рейтинга зданий по уровню энергоэффективности. С 6 апреля 2018 года вступает в силу Приказ Минстроя № 1550/пр от 17 ноября 2017 года «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Документ предполагает введение новых обязательных требований энергетической эффективности: установку систем «умного освещения» и «умного отопления».

Александр Свинолобов, заместитель генерального директора ООО «Бонава Санкт-Петербург»:

– Сегодня в России созданы условия для применения инноваций в сфере строительства, касающихся экологичности и энергосбережения. Другое дело, что строительство – отрасль довольно консервативная и, учитывая конъюнктуру рынка, новые технологии внедряются не так быстро, как это происходит в Европе.

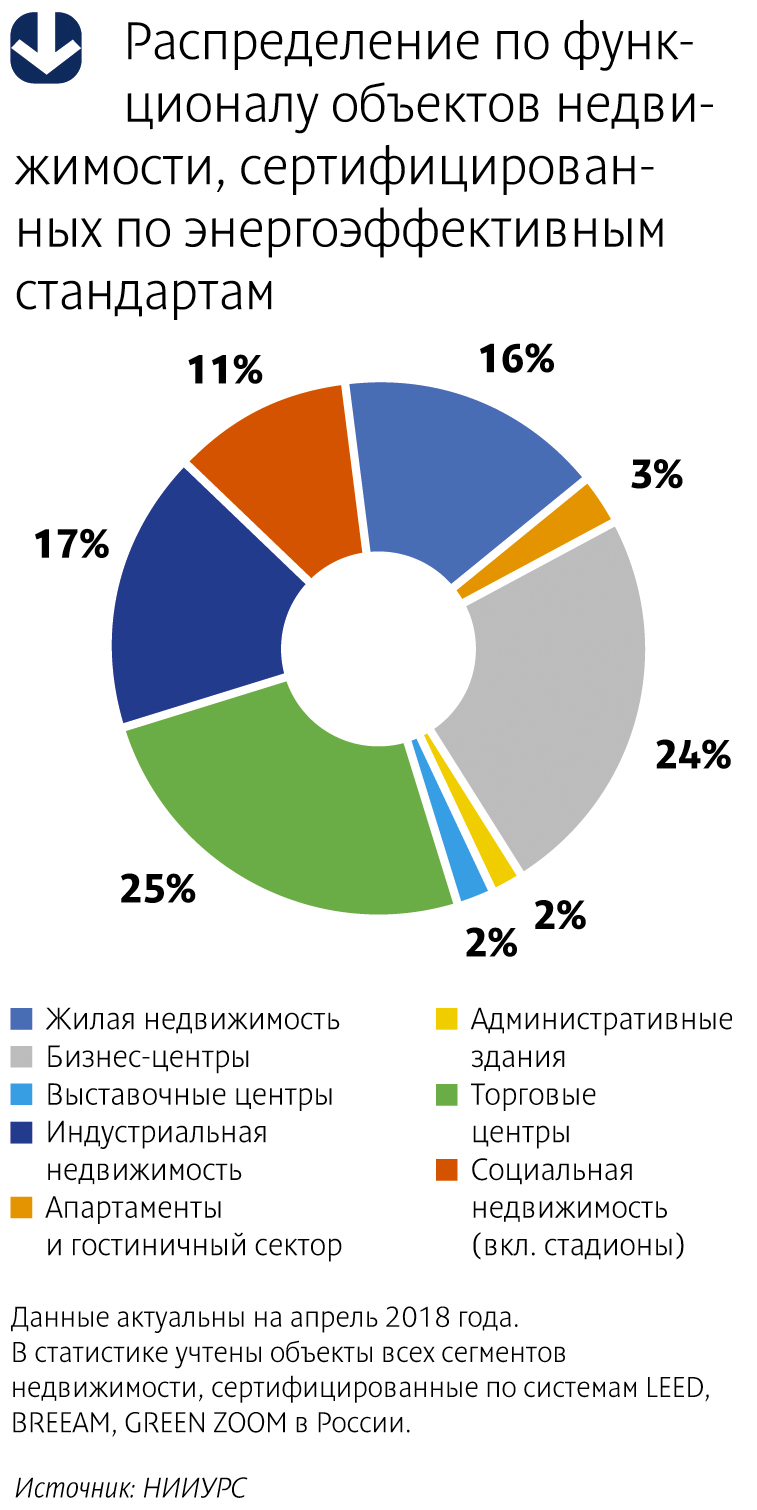

Для нас, как для компании со шведскими корнями, ведущей бизнес в северных странах Европы, забота об окружающей среде является важным принципом, которому мы стараемся следовать и в Петербурге. Все наши строящиеся объекты сертифицированы по стандарту Green Zoom, созданному на базе международных стандартов BREEAM и LEED.

Серьезным подспорьем для увеличения энергоэффективности становится внедрение на наших объектах систем «умный дом». В зависимости от применяемых технологий, увеличение энергоэффективности объектов можно зафиксировать на уровне от 15 до 80%. Сокращение расходов энергоресурсов происходит за счет настройки сценариев и отключения многих систем тогда, когда они не используются. К примеру, можно отключить отопление, когда днем дома никого нет (поддерживать температуру на уровне 17 градусов), установить датчики для автоматического выключения света. Также такие системы помогают отследить, сколько человек тратит ресурсов, и скорректировать потребление и т. д.

Несмотря на то, что внедрение этих технологий несколько увеличивает себестоимость строительства, данные затраты с лихвой окупаются при дальнейшей эксплуатации. Так, если рассчитывать из показателей квартиры площадью 60 кв. м, то только рекуперация позволяет экономить на оплате коммунальных услуг в течение отопительного периода около 4-5 тыс. рублей.