Неспешная оцифровка

В необходимости цифровизации строительного рынка убеждено абсолютное большинство участников, однако готовность к ней и скорость процесса оставляют желать лучшего.

Цифровизация строительной отрасли продвигается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На 2019 год в федеральном бюджете на эти цели заложено более 90 млрд рублей. Как ранее заявлял руководитель Проектного офиса по реализации программы при Аналитическом центре при Правительстве РФ Владимир Месропян, акцент делается на технологиях: Big Data, искусственный интеллект, квантовые технологии, сенсорика, робототехника и некоторые другие. Они будут применяться в основных отраслях экономики и социальной сферы, в том числе в строительстве. Однако внедрение «цифры» в строительной отрасли пока невелико.

Медленная трансформация

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Strategy Partners совместно с РГУД и журналом «Генеральный директор», почти половина (46%) строительных и девелоперских компаний считает цифровизацию стратегическим приоритетом, еще 54% отчасти согласны с необходимостью трансформировать бизнес.

Однако всего 18% компаний видят цель, которой им предстоит достичь, а подавляющее большинство (96% опрошенных) не замечает эффекта от внедрения цифровых технологий. Хотя более 45% компаний создали специальное структурное подразделение, примерно треть компаний – пока на полпути к цели, и только 11% внедрили эффективную систему мотивации сотрудников.

«Строительная индустрия никогда не была передовой, она всегда была инертной в части инноваций – это не телеком, не IT и даже не розница», – прокомментировала руководитель исследования, партнер Strategy Partners, руководитель практики «Недвижимость и инфраструктура» Елена Киселёва.

Как отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» Кирилл Иванов, скорость внедрения «цифры» пока невелика, оно происходит главным образом в крупных компаниях Москвы и Петербурга.

«Хотелось бы сказать, что «BIM шагает по стране», однако это не так. За последние три-четыре года процесс развивается линейно, а не по экспоненте, как виделось ранее. Важное требование цифровизации – внедрение BIM – у многих компаний находится на зачаточном уровне или отсутствует. Если посмотреть на самый простой показатель – наличие сформулированного и утвержденного BIM-стандарта внутри компании, то окажется, что у большинства его нет», – констатирует Сергей Веселов, генеральный директор Development Systems (входит в группу RBI).

А по мнению руководителя BIM-мастерской Проектного института № 1 Александра Никитина, «все идет с оптимальной для данной отрасли скоростью, так как никто не знает, как это должно быть, идет апробация технологических решений». Но многие участники строительного рынка отмечают растущую скорость внедрения цифровых технологий. «Достаточно сложные для управления области строительства и IT набрали технологическую мощность. Стали появляться действительно полезные инструменты для строителей – на базе BIM-технологий. Поднялась и востребованность автоматизации процессов – начиная с управления проектами, заканчивая поставками материалов на строительную площадку», – перечисляет руководитель департамента по информационным технологиям инвестиционно-строительного комплекса AAG Александр Ежилов.

«Если в 2012–2013 годах внедрением занимались только отдельные представители бизнеса, то на сегодняшний день к этому вопросу подключилось государство, которое координирует и продвигает данный процесс. И бизнес не просто практикует использование цифровых технологий, от него требуют обязательного их применения.

Конечно, скорость внедрения новых технологий в Москве, Петербурге и в регионах сильно отличается. Продвижение инноваций в регионах, а также повышение эффективности использования уже внедренных цифровых инструментов в компаниях – как мне кажется, основной вектор следующих лет», – размышляет Арсентий Сидоров, генеральный директор НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон»).

Страх перемен

Безусловно, есть причины, которые тормозят внедрение цифровых технологий в работу компаний. По результатам исследования определились три ключевых тормоза: высокая стоимость внедрения, недостаточная цифровизация партнеров и поставщиков, высокие риски внедрения.

Директор по продажам и маркетингу ООО «Петрострой» Анна Князева полагает, что процесс также тормозит психология: «Человеческая природа такова (а бизнесмены тоже люди), что все новое вызывает опасения, основное из которых – потеря важной, стратегической информации».

Кирилл Иванов кроме перечисленных причин называет нежелание перестраивать существующие бизнес-процессы под реалии рынка, отсутствие действенных стимулов со стороны государства, низкую стоимость труда, которая не помогает внедрению передовых программ.

«В первую очередь, развитие тормозится уровнем цифровой культуры и отсутствием стратегии цифровой трансформации бизнеса – как девелоперского, так и проектного. Цифровые технологии, как мне кажется, должны восприниматься как обновление производственной платформы, а не внешнее украшение», – рассуждает Сергей Веселов.

Маркетинг-менеджер системы управления проектированием Pilot-ICE компании «АСКОН» Ольга Гришко уверена: действует совокупность факторов, среди которых – сложность освоения новых технологий, смена привычек и даже страх перемен. А недостаток квалифицированных кадров, по ее словам, может стать серьезной угрозой при массовом внедрении цифровых технологий: «Если топ-менеджмент компаний не видит целесообразности, не может оценить и посчитать экономический эффект, то вряд ли компания справится с переходом на цифровые рельсы».

Хотя ожидаемый от внедрения BIM эффект – сокращение в разы трудозатрат, минимум ошибок в проектной документации и увеличение скорости проектирования в два-три раза, однако на первых этапах стоимость внедрения BIM достаточно высока, поясняет директор по строительству Группы RBI Майкл Миллер. «Речь идет не только о вложениях средств, но и о затратах времени. Считается, что при переходе на BIM сначала производительность остается на прежнем уровне, а у кого-то даже может немного падать. И только в течение двух-трех лет, при должном подходе, она вырастает», – говорит он.

По мнению Арсентия Сидорова, поскольку цифровизация застрагивает комплексные бизнес-процессы в компаниях, выделить какие-то отдельные причины сложно. Но есть наиболее характерные: непроработанность нормативной базы и сложная экономическая ситуация на рынке. «В первом случае до конца не понятны правила игры и требования, которым должны следовать компании в отрасли, во втором – необходимы структурные изменения и инвестирование больших средств», – поясняет он.

Александр Никитин, помимо этого, отмечает отсутствие заказчика на новые технологии. Также, по его мнению, к факторам, тормозящим процесс, следует относить отсутствие статей бюджета на НИОКР и неготовность строительного рынка к прозрачности.

Александр Ежилов, кроме того, указывает на необходимость одновременно и поменять процесс, и перестроить работу, и предусмотреть реализацию требований, которые появятся уже после внедрения. Здесь есть риск ошибок, исправление которых потребует впоследствии больших издержек.

Кирилл Иванов рассуждает о рисках, которые на том или ином этапе разнятся: на этапе выбора системы и ее построения – малое количество квалифицированных кадров; в процессе внедрения – необходимость работать в двух системах (что в определенный период приводит не к снижению числа работников, но к их увеличению); перестройка управленческих процессов, нежелание части квалифицированных сотрудников перейти на «цифру»; а уже в процессе работы резко возрастает вопрос защиты данных.

Цифровизация отчасти

Согласно результатам исследования, многие строительные компании пока внедряют отдельные элементы цифровых решений. Так, 35% респондентов предлагают клиентам такие цифровые решения, как «умный дом», «умное здание», «умная инфраструктура». Также многие компании уделяют внимание цифровизации клиентских функций. 31% создает специальные мобильные приложения, позволяющие заказать бытовые услуги и произвести оплату ЖКУ в режиме онлайн, а 27% компаний эффективно управляют лояльностью целевой аудитории в цифровых каналах.

Цифровизация производственного процесса также идет частично: электронный документооборот, BIM, облачные технологии и прочее. Интернет вещей, интегрированные системы управления проектами и контроль за перемещением людей на стройплощадке используют менее 10% компаний.

Участники опроса определили топ-5 наиболее перспективных технологий: BIM, Big Data, БПЛА (беспилотные летательные аппараты), облачные решения для коллаборации и интернет вещей.

Финансовые стимулы

Сегодня цифровые технологии позволяют компаниям выгодно отличаться на рынке, что в существующих экономических реалиях весьма актуально. Новые технологии и подходы к разработке позволяют создавать продукты и услуги совершенно иного уровня, привлекая тем самым клиентов – конечных покупателей.

«Цифровизация способствует развитию конкуренции. Сейчас проектный рынок разделился на BIM-компании и компании формата 2D, поэтому барьер для входа на рынок низкий. Для девелоперского бизнеса преимущества внедрения BIM-технологии видны в более длинной временной перспективе и на стратегическом уровне. Оба рынка высококонкурентны и низкомаржинальны, и техническое перевооружение только усилит соперничество. С другой стороны, оно дает возможность для создания новых продуктов и услуг для потребителей (например, персонифицированная отделка для клиента или новые сервисы по управлению проектными данными на этапе строительства – такие как инвестиционный контроль DS-X)», – полагает Сергей Веселов.

В то же время, подчеркивает Александр Никитин, «молодые амбициозные компании не нуждаются в трансформации, так как изначально держат курс на цифровизацию и применение всего нового, что появляется в отрасли, быстрее реагируют на изменения».

С одной стороны, цифровизация помогает развитию конкуренции, с другой – напротив, борьба за клиента заставляет бизнес искать новые инструменты, среди которых цифровизация занимает заметное место. В проведенном ранее исследовании Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) обозначены проблемы строительной отрасли: недостаточный спрос, высокий уровень налогов и стоимости стройматериалов, недостаток финансирования и дороговизна банковских кредитов. По мнению аналитиков, эти проблемы заставят компании не только менять схемы управления, но также переходить на «цифру».

«Компания изучает рынок, наблюдает за конкурентами и естественным образом хочет, чтобы ее продукт превосходил конкурирующие. Для этого необходимо обладать уникальными инструментами, одним из которых сейчас являются цифровые технологии», – уверен Александр Ежилов.

Цифровые перспективы

По расчетам Dassault Systemes, к 2025 году 25% мировой экономики будет оцифровано. Сейчас для ряда ведущих стран этот показатель составляет 9–10%, в России – 3,9%. Активнее всего digital-технологии применяются в торговле и сегменте B2C, но не в строительстве.

Цифровизация строительного рынка началась с BIM и электронного документооборота в банках. Сейчас работают информационные системы, выдаются электронные ипотечные закладные, в электронном виде регистрируются сделки купли-продажи, аренды и т. д.

«Ускорению внедрения цифровых моделей может способствовать развитие образовательных программ, как на уровне вузов, так и краткосрочных курсов. Это поможет появлению новых специалистов, которые хотят и умеют работать с «цифрой», проявляя необходимую инициативу», – полагает руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

В Петербурге в следующем году начнется строительство научно-образовательного инновационного центра – по аналогии с объектами в Сколково. Будущий университет и Национальный институт урбанистики должны работать в том числе в рамках проекта «Цифровая экономика». Планы есть, они нацелены на будущее – в ближайшие годы компаниям придется решать проблемы цифровизации самостоятельно.

Мнение

Андрей Паньков, директор по строительству компании «Строительный трест»:

– Можно выделить два основных направления в развитии информационных технологий в строительстве – математические модели и система информационного моделирования зданий (BIM). Математические модели при помощи моделирования и анализа существенно упростили работу архитекторам и проектировщикам, позволив им применять новые, зачастую инновационные решения.

BIM остается самым перспективным направлением на рынке. Именно эта технология позволяет контролировать каждую деталь объекта на протяжении всего жизненного цикла, одновременно делать технические, экономические и временные прогнозы. Однако трудность внедрения BIM на всех этапах строительного процесса заключается в соотношении профильных специалистов масштабам отечественного строительного рынка. У нас есть профессионалы в этой нише, но их очень мало, а чтобы их число росло, необходима качественная образовательная платформа. Как следствие, должна постоянно обновляться техническая база. В странах Европы BIM-моделирование применяется практически повсеместно. В России же информационная модель здания используется от силы на треть от ее возможностей.

Анна Князева, директор по продажам и маркетингу ООО «Петрострой»:

– Цифровизация – процесс не быстрый, но неотвратимый. И, без сомнения, те компании, которые будут или уже являются первопроходцами в цифровизации своих бизнес-процессов, сильно упростят себе задачу и при первичных существенных вложениях на данном этапе сократят расходы и повысят прибыльность своего бизнеса в дальнейшем. Перевод бизнес-процессов в «цифру» однозначно упростит контроль и повысит оперативность реагирования.

Михаил Алексеев, генеральный директор ООО «Геодезические приборы»:

– Цифровизация строительства может потребовать от государства финансовых вложений в обеспечение структур госэкспертизы, госнадзора и др. современными компьютерами, программным обеспечением, серверами для платформ обмена информации для всех участников, в том числе и коммерческих организаций.

Кроме того, это обучение, переподготовка имеющегося кадрового состава и подготовка нового – то есть вложение в образование, так как требуется то же самое приобретение современных компьютеров и программного обеспечения, подготовка педагогов и прочее.

Со стороны коммерческих организаций тоже требуются немалые вложения в «апгрейд» самих себя, включая в некоторых случаях обновление парка оборудования, налаживание взаимодействия между всеми участниками строительства. И все это нередко с неизвестными сроками появления ощутимой экономической эффективности от затрат. В результате часто возникает вопрос: «Зачем нам это надо, если все и так работает?» – и аргументы в сопоставлении с вложениями не всегда кажутся достаточно весомыми.

Ольга Гришко, маркетинг-менеджер системы управления проектированием Pilot-ICE компании «АСКОН»:

– Государство несколько лет назад начало предпринимать активные и уверенные шаги в сторону цифровизации. Но этот путь совсем не быстрый: каждый год выпускаются новые стандарты с набором необходимых изменений, споры при этом не утихают до сих пор – очень важно договориться о базовых понятиях и процедурах, чтобы все однозначно понимали, как работать в новых реалиях. Некоторые ведомства уже перешли на работу в «цифре», кто-то в процессе перехода.

Меняйся или умри. ТРК теряют трафик

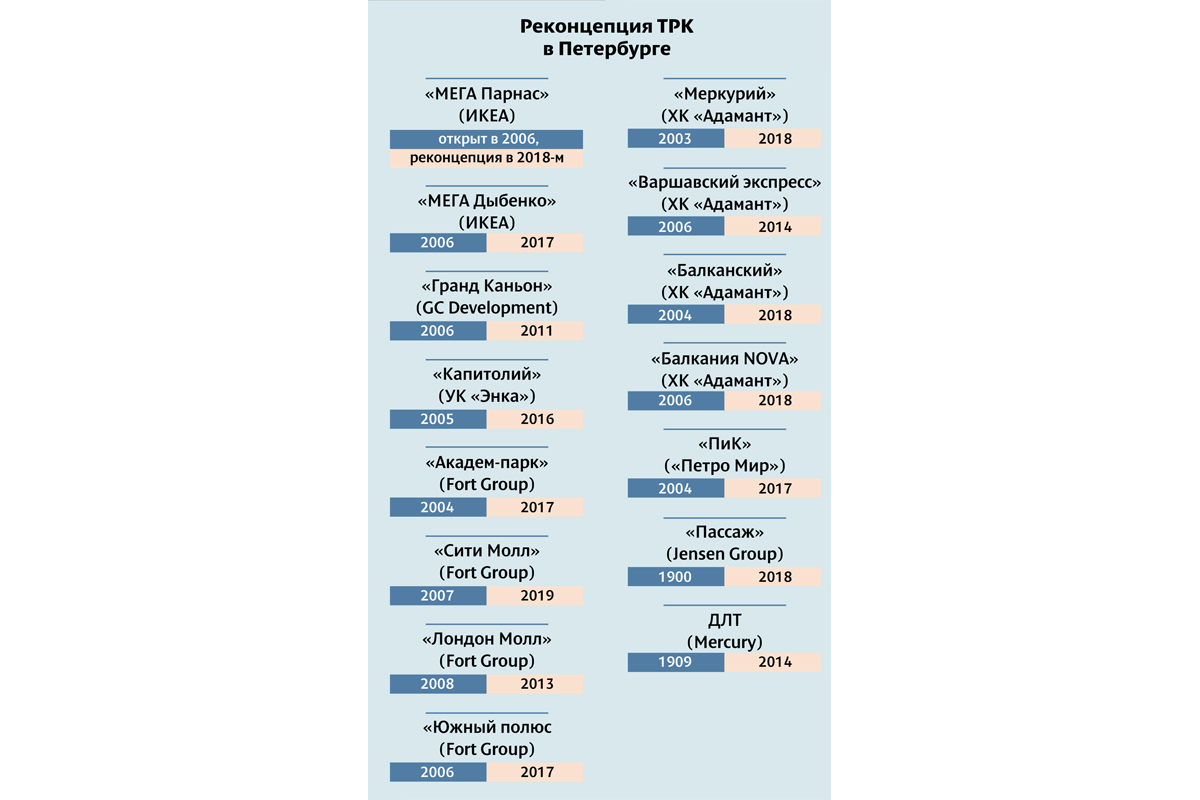

Рынок торговой недвижимости меняется так стремительно, что уже пятилетние торговые центры начинают испытывать сложности с привлечением аудитории и теряют трафик. Если ничего не предпринимать, бизнес быстро сойдет на нет. Выход один – реконцепция. В ней, по оценке экспертов, нуждается половина торговых комплексов Петербурга.

Старики в 10 лет

Каждый проект торгового комплекса имеет свой жизненный цикл. И год от года «срок годности» торговых центров сокращается. Некоторое время назад говорили, что ТЦ устаревает к 10 годам, а сейчас речь идет о старости объекта уже в 3–5 лет. Почему это происходит так быстро? Дело в том, что 10 лет назад торговые центры воспринимались аудиторией как места, где люди только делают покупки. Понимание, что это должны быть объекты, где люди проводят время всей семьей и получают эмоции, появилось позже. Поэтому архитектура старых торговых комплексов, организация их торговых галерей и мест общего пользования быстро потеряли актуальность. В таких объектах сложная логистика, низкие потолки, «медвежьи углы», куда не доходит покупатель, и множество других проблем.

Петербург является российским лидером по количеству торговых центров преклонного возраста, которые нуждаются в обновлении. Здесь, по оценке экспертов Colliers International, из 104 действующих ТЦ устаревшими являются более 50%. Для сравнения: в масштабах всей страны морально и физически устарели около 10% всех торговых объектов.

Три дороги – три судьбы

Что делать собственникам устаревших объектов? Вариантов немного. Первый – оставить все как есть. Но это путь тупиковый, который в конце концов закончится потерей объекта. Второй – пустить старый ТЦ «под нож», чтобы освободить участок для создания нового комплекса. Но замахнуться на источник хоть какого-то денежного потока – большая ответственность. Мало кто из девелоперов на это отваживается. Поэтому собственники обычно выбирают третий путь – реконцепцию устаревшего здания. В Петербурге, по данным исполнительного директора департамента управления недвижимостью Colliers International Екатерины Аридовой, 25% ТЦ или ранее прошли реновацию, или в данный момент проходят ее (с закрытием для посетителей и без).

ХК «Адамант» сейчас проводит реновацию четырех торговых центров в Петербурге. ИКЕЯ трансформирует свои торговые комплексы в пространства для встреч: обновляются дизайн-концепции, состав магазинов, кафе и ресторанов, открываются парки и скверы. Большой опыт успешной реновации и у девелопера Fort Group. Компания уже превратила старый мебельный центр «Грейт» в ТРЦ «Академ-парк», переделала слабый ТЦ «Феличита» в успешный торговый центр «Лондон Молл», а сейчас без закрытия проводит реновацию ТЦ «Сити-Молл» и готовит масштабное обновление московских торговых центров, купленных в прошлом году.

Хотела Fort Group провести и реконцепцию центрального универмага Петербурга – Большого Гостиного двора (БГД), где владеет миноритарным пакетом акций. Инвестор предложил увеличить торговую площадь универмага с 15 тыс. до 60 тыс. кв. м за счет использования внутренней торговой галереи (если накрыть ее куполом) и даже представил проект на MIPIM в 2016 году. Но идея не нашла поддержки у других собственников универмага и городских властей.

«Это дорогой проект. Мы хотели им заняться сами или с партнерами. Но политика города как собственника многих исторических зданий (в том числе и БГД) должна быть направлена на помощь тем инвесторам, которые готовы браться за такие сложные истории. Инвесторы не должны быть ковбоями, которые впрыгивают в проект, а потом начинают ходить по кабинетам за согласованиями. Им нужны быстрые ответы на вопросы: сколько это стоит? как долго будет в работе? и сколько прибыли принесет? Пока в Петербурге с этим проблемы», – говорит управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

История тормозит торговлю

В городе есть примеры успешной реконцепции исторических торговых объектов. Буквально в прошлом году реконструкцию «Пассажа» завершила компания Jensen Group. «Реновация длилась пять лет. Мы отреставрировали фасад, входные группы, части лестниц, провели ремонт кровли, проложили новые инженерные сети, укрепили своды цокольного этажа. «Пассаж» был заполнен всегда, но сейчас мы привлекаем арендаторов более высокого уровня, генерирующих трафик, в том числе связанных с едой и развлечениями. Это отвечает мировым тенденциям развития торговых центров», – рассказал партнер Jensen Group Дмитрий Абрамов.

До «Пассажа» через обновление прошли ДЛТ, Елисеевский магазин, дом Мертенса и другие исторические торговые здания Петербурга. Иногда в процессе реновации старый торговый объект частично или полностью теряет свое прежнее предназначение. Например, в результате реконструкции Никольского рынка, которую в прошлом году завершила компания VIYM, в Петербурге появился новый гостиничный комплекс, где под торговлю отведена лишь незначительная часть площадей. «Несмотря на все сложности при реконструкции, мы приложили максимальные усилия для сохранения первоначального исторического облика здания. Надеемся, что реализация нашего проекта станет для других инвесторов хорошим примером приспособления исторических зданий под современное использование», – говорит управляющий партнер VIYM Дмитрий Шицле.

Мнение

Виталия Львова, генеральный директор компании Promotion Realty:

– В вопросах реновации ТЦ лучше не доводить ситуацию до края, а действовать на опережение. Если комплексу уже три года – подумайте о его будущем. Не надо почивать на лаврах – начните перестройку. Это надо делать, пока у торгового центра есть денежный поток, необходимый для перемен. Это гораздо правильней, чем дождаться, пока бизнес захиреет, и потом в нищете изобретать что-то за три копейки. Рынок так не живет. Не проспи момент! Когда меня приглашают в очередной полупустой и побитый ТЦ и начинают ныть, что ставки низкие и денег на реновацию нет, я всегда, глядя в честные глаза собственника, спрашиваю: а ты что делал последние десять лет, пока в ТЦ было полно народу и деньги текли рекой? Где бабки? Сколько из прибыли ты отложил в фонд развития? Обычно молчат. Совет таким собственникам только один: либо доживай с тем, что есть, либо ищи деньги и честно инвестируй в развитие. Есть еще вариант – продавай ТЦ. Но умные люди продают бизнес на пике. А все остальное – это уже, как правило, не продажа в плюс, а вариант «отдать за долги».

Александр Москвитин, коммерческий директор УК «Адамант»:

– В крупных мегаполисах, где рынок перенасыщен торговыми площадями, строительство новых объектов несет в себе больше рисков, чем реконцепция уже имеющихся площадей. В случае реконцепции меньше вероятность не заполнить новый объект арендаторами и не получить тот трафик, который нужен для успеха. Опять же, инженерные коммуникации уже проведены, здание построено и не требует согласований. Успех локации проверен временем, и экономику легко спрогнозировать.

Екатерина Гресс, генеральный директор компании «IDEM – Консультанты по торговой недвижимости»:

– В своей практике я много встречала примеров реконцепции, в том числе радикальных: владелец пытался что-то поменять мгновенно, или поменять одно на другое, или внедрить что-то совсем отличное от того, что было в ТЦ. Могу сказать, что любые радикальные изменения, которые не продуманы и сделаны в экспрессии, никогда на пользу не идут. Должна быть четкая и последовательная стратегия выхода из кризиса ТЦ.